Distretto di Dashti Qala, provincia di Takhar. È lì che sono nata. Ora ho 14 o 15 anni, credo, più o meno, non so esattamente la mia data di nascita. Tutto è successo due anni fa, ne avevo circa 13.

Il villaggio è grande, polveroso, a volte il vento porta via tutto.

In fondo ci sono le montagne, sono sempre lì, quando te ne vai e quando torni, ti aspettano. Accanto, vicino a casa, la strada va in salita, verso colline rotonde, secche. Giallo, ocra, sabbia. In mezzo, strappi di verde brillante tra le pietre, dove arriva l’acqua che rotola giù dalle montagne.

Il villaggio è grande, sì, chissà quanta gente c’è, non lo so, il mio mondo finisce prima. A casa ci si può anche sentire sicuri. Il problema è uscire. Varcare la porta. Muoversi là fuori, spostarsi è sempre un prima di qualcosa, un nodo in gola. Chissà chi puoi incontrare, chissà che succederà oggi.

Il villaggio è grande, un mondo, c’è tutto. La guerra, i fucili, l’erba verde, il dolore, il pane, il canto, il raccolto, la paura. Tutto.

La guerra c’è, i talebani si scontrano spesso con l’esercito.

Appena sentiamo gli spari, i botti, gli aerei, il battito degli elicotteri, prendiamo i fagotti che abbiamo preparato con un po’ di cibo e di tè e scappiamo, arranchiamo verso le colline, inseguiti dalle grida dei talebani e dallo scoppio delle granate. Io prendo in braccio il mio fratello più piccolo. Saliamo e aspettiamo. Guardiamo il fumo, da dove viene, dove va. Ascoltiamo. A volte arriva la voce degli spari, sembrano vicini, ma è una bugia del vento, non è vero, si stanno allontanando. Il silenzio finalmente ti fa respirare. Ma chissà se la casa sarà ancora lì. Scendiamo veloci, con i sassi che rotolano sotto i piedi e la polvere nel naso. C’è fumo, silenzio. Qualche voce dei vicini, meno male. Qualche grido isolato, di rabbia. Come uno sparo di voce. Sappiamo distinguerli ormai. Quando ci sono i morti le grida sono lunghe, una accanto all’altra, incalzanti, senza respiro. Qualche casa è stata colpita ma non la nostra. Ecco, il sollievo vero. Il respiro arriva fino in fondo. Per questa volta è andata bene. La mamma sgrida con la voce forte i piccoli. Non devono toccare niente per la strada, niente. Le battaglie lasciano sempre un po’ di piccola morte in giro, distratta. Io spero che non gli venga in mente di combattere di notte, mi farebbe più paura. Voglio dormire, accanto alle mie sorelle, nel loro calore. Siamo cinque ragazze e due maschi. Io sono la seconda.

La terra siamo noi a farla diventare verde, le famiglie come la mia, mio padre. È ancora giovane, forte, ma quando torna, la sera, la vecchiaia si affaccia, insieme alla polvere, tra le sopracciglia, agli angoli della bocca. Come se il nonno venisse a visitarlo. Quella terra non è nostra, niente è nostro. Solo il lavoro, la fatica. È questo che lo fa invecchiare. Ogni giorno la gente si arrabbia con i talebani per tutte queste tasse, questi soldi che gli dobbiamo sempre dare se vogliamo continuare a lavorare.

Sono venuti anche da mio padre. Non li avevo mai visti in casa mia, mai. Così da vicino fanno paura. Stonano. Le voci alte, i movimenti, i fucili, no, non c’entrano niente tra le nostre cose. Mio padre sembra piccolo eppure è un omone.

Io mi nascondo, ma lui mi vede. Mi copro col velo, ma lui mi vede. Sono curiosa, mia madre mi tira via per un braccio. Ma lui mi ha vista, ormai.

Mio padre cerca di fargli capire che i soldi non li ha, la terra non è sua e non ha ancora venduto nemmeno un ortaggio. Del resto si prendono già gran parte del raccolto, che diavolo vogliono ancora?

Sono tornati. Mio padre li aspettava, ogni giorno, con la faccia spenta. Non parlava, non rideva, non ci dava più la buonanotte.

Eccoli, sono qui. Entrano senza chiedere permesso, con un calcio alla porta. Si siedono, senza essere invitati, si guardano intorno. Dobbiamo offrirgli il tè? No, non lo vogliono, vogliono altro. Io li guardo da dietro la porta. Lui cerca con gli occhi in giro, come il gatto col topo. Mio padre parla, parla, prova a fargli capire ma loro non ascoltano. Non gli interessa. Dice di aspettare almeno un po’, quando avrà venduto il grano, adesso è ancora presto.

“Dove sono le tue figlie?” dice all’improvviso. Ci vuole tutte lì nella stanza. Due uomini, quattro occhi. Passano su di noi, avanti e indietro. Uno sguardo, come al mercato delle bestie, per vedere qual è la capra migliore. Sopra, sotto, avanti, indietro. Lo sguardo si ferma, sembra che ti tocchi. Che schifo. Parlottano tra loro. Lascio gli occhi liberi dal chador, glieli butto in faccia, fermi, non voglio mostrargli la nostra paura.

Poi escono con mio padre. Sento qualcosa di freddo che mi corre nella schiena. Mio padre dice il nome, il mio, lì, fuori dalla porta, perché lui l’ha chiesto. Lo sappiamo, non è una storia nuova. Non puoi pagare? Bene, allora al posto dei soldi che mi devi mi prendo tua figlia. Quella lì. Io. Il corpo non riesco a muoverlo ma nella testa è come nei torrenti di montagna. No, no, no, no. Se lo sposo la mia vita finisce. Però quella della mia famiglia può continuare più tranquilla. I debiti pagati. È come se una mano mi strizzasse il cuore come uno straccio di bucato.

Nella nostra famiglia mio padre racconta tutto a noi figli, dice le cose bene, solo quando abbiamo l’età per capire.

Lui mi vuole in moglie, ma mio padre non ci pensa neanche. Troverà i soldi, dice. Lo sai cosa vuole quello? Mi dice. Ha detto” Tua figlia sarà mia moglie e smetterà subito di andare a scuola, subito, adesso.“ Questo no, dico a mio padre, non smetterò mai di andare a scuola, è la cosa più importante della mia vita. Diventerò un dottore, un’oculista, lo so, l’ho deciso e non sarà quel brutto ceffo a impedirmelo.

Mio padre scuote la testa, sembra un sacco vuoto su quella sedia. Lo so, ha detto, lo so.

Sì, lo sa. Ha sempre saputo che andare a scuola era un pericolo per noi ragazze. I talebani non vogliono, lo fanno capire in mille modi, uno peggiore dell’altro. Ma Baba sa anche che io sono coraggiosa e testarda. E che il mio desiderio di imparare, di cambiare, di trasformare la vita, è più forte della paura. La mia sorella maggiore, ad esempio, a scuola non ci è mai andata. Non le importa e non ce la fa ad affrontare i pericoli sulla strada. Per me, mio padre, anche se spaventato, ha fatto un’eccezione. Si fida di me. Mi dice sempre:” Tu sei speciale e arriverai lontano. Mi farai dei bellissimi occhiali!” Lo dice sorridendo e io gli butto le braccia al collo.

Mio padre lo sa che la scuola è l’unica strada per cambiare. Sa che sono brava e non mollerò, mai. L’unica strada, sì, per fuggire da quella vita, da quel villaggio, da quelle anime perse. Coltiviamo grano, cereali, frutta ma molta gente qui coltiva oppio. Quell’odore denso, appiccicoso, dolciastro, lo senti dappertutto al villaggio, ti si attacca addosso. Gli uomini sono quasi tutti drogati, anche le donne e i bambini. Le stanze sono piccole, fa freddo e il fumo rimane lì a disposizione di tutti. Anche gli animali da noi sono drogati. Perfino i cani. C’è chi si limita a fumare oppio e chi passa all’eroina. Costa poco e fa dimenticare la vita. Le strade del mio villaggio sono piene di fantasmi.

Il giorno dopo la visita dei talebani, mi alzo prima del solito, non ho proprio dormito. Preparo la colazione per tutti. Nessuno parla. Mia madre mi dice: “Copriti bene col velo e se lo vedi non guardarlo in faccia come ieri!” Baba mi prende le mani tra le sue.

La mente sembra lucida, ferma, ma il corpo no, non ne vuole sapere. Sudo anche se l’aria del mattino è fredda, quasi solida.

Ci sono 4 chilometri da casa a scuola. Quattro chilometri per sudare, per tremare dentro, per mangiarsi le unghie.

Aspetto tutta infagottata il ‘secharkha‘ (moto-taxi) che fa quella strada. Siamo tutti pigiati, se ci sono uomini non si sale. Ma a quell’ora sono bimbe che vanno a scuola. Un piccolo viaggio traballante, lunghissimo. So che c’è il loro posto di blocco, con la bandiera bianca, sudicia. So che lui ci sarà, in agguato come una tigre. Le gambe e le mani tremano piano, sento spilli dappertutto. Guardo le mie scarpe, polverose ma mi piacciono tanto. Le guardo e non riesco a tenerle ferme. Mi sporgo per vedere. Eccolo, è lì, lo vedo, dondola da una gamba all’altra, aspetta, sa. Ci fanno scendere tutte. Mi si mette davanti, troppo vicino. Comincia a gridare che devo portare il burka, sempre, in ogni momento della giornata. Che diventerò sua moglie e che non mi farà più uscire di casa come le puttane. A scuola non ci andrò più, e agita il fucile per aria. Lì non c’è niente che ti fa bene, alle donne fa male studiare, è contro natura. E poi tra pochissimo sarò sposata.

È strano, tutta la paura, il tremore di prima, si è rintanata da qualche parte e non la sento più, lì davanti a lui. Come morta ma sveglia. Strano. I suoi compari fanno ripartire il ‘secharkha‘ e io ci salgo sopra. Lo guardo e vorrei dirgli: io a scuola ci vado, bello chiaro, ma me ne sto zitta. Io a scuola ci vado, me lo ripeto come una litania, come una preghiera sotto voce, mentre gli disubbidisco e traballo sul taxi.

A scuola dimentico tutto. A scuola sto proprio bene. A scuola non deve entrare la paura.

Ogni mattina, così, per parecchie settimane, chissà quante, non lo so, ogni mattina con quel nodo, con le mani che vanno per conto loro, con la speranza forte, fortissima che oggi non ci sia. Magari c’è una battaglia da qualche parte, magari ha mal di pancia. E a volte è così, non c’è, sospiro di sollievo e rido con le mie amiche.

Lo so che su quella strada, a quel posto di blocco, può succedermi di tutto. Per ora, gioca alla paura, come il gatto col topo. Gli piace, pregusta il momento in cui lo farà sempre, nella sua casa, con me, nella mia prigione.

Ma tutto può cambiare, di colpo, senza preavviso. Può prendermi, portarmi via. Violentarmi rapirmi uccidermi. Nessuno lo impedirà. Nessuno avrà niente da dire. Niente di strano. Queste cose succedono continuamente alle donne qui da noi. E da tanto tempo.

Mio padre ha 5 figlie, è dura per lui. Come farà a proteggerci tutte, se lo chiede ogni giorno , lo vedo, lo capisco da come ci guarda. Non lo sa.

Dormo male ormai, mi sveglio continuamente. Rivedo tutti i particolari della strada, me li ripasso. Così non avranno più la forza di sorprendermi, mi dico. Fino a quando succede qualcosa di nuovo, di diverso.

Ogni giorno c’è quel momento, il momento di uscire. Mia madre ha gli occhi rossi, non lo fa vedere ma il suo viso è bagnato quando la bacio sulle guance.

Forse oggi non ci sarà, mi dico. Malato, morto sepolto, drogato marcio, potrebbe essere, potrebbe essere una bella giornata di grazia. Ogni tanto Allah mi esaudisce. Una volta non si è visto per una settimana. Man mano che i giorni passavano diventavo così leggera che sarei potuta volare via. Gli altri talebani, al posto di blocco, non mi dicevano niente, lui è il capo e io sono già roba sua. Ma lo so, non dura.

Forse si è stufato, diceva mio padre. Aveva venduto tutto quello che c’era in casa. Erano rimaste poche pentole, i materassi, le coperte. Diceva che i soldi ce li aveva adesso. Glieli ha portati.

Non aveva parole quando è tornato. Abbiamo capito, non bastava nemmeno per cominciare. Il suo debito continuava a crescere.

Quella mattina, dopo la settimana di pace, lo vedo da lontano. C’è vento, la bandiera bianca sventola come se non ce la facesse più, esausta. Anche la coda del suo turbante sventola. Ci fermiamo. Il film lo conosco già ma c’è qualcosa di diverso. Qualcosa di più duro, secco. Come una promessa di metallo. Una battaglia da qualche parte è appena finita. Sono eccitati, armati più del solito. Siamo tutti in fila, ci sono anche due uomini anziani, tutti lì, fermi, con i vestiti che vogliono scappare, con il velo che mi schiaffeggia, che lascia scoperta la faccia. Lui è nervoso, si vede.

Si ferma davanti a me. ‘Allora non ci siamo capiti!’ Mi urla che devo portare il burka che sarò sua moglie e devo obbedire, che la sua pazienza è finita e se oggi oserò andare in quella maledetta scuola, la farà saltare. Di colpo imbraccia il fucile e me lo punta sul petto. Il respiro è finito, non ne ho più. Niente. In fondo alla paura non c’è niente, niente di niente. Quella cosa dura, fredda che può annientare la vita, la mia. Niente. Mi guarda con quel suo sguardo molle, da serpente. Un tempo senza tempo. Pochi minuti ma non vogliono finire. Sono larghi, pieni di spazio, spazio per guardarlo, per registrare i particolari, chissà perché mi fisso su quelli. Lui parla, grida di Allah, dell’Islam, dell’inferno e di me che dovrò essere bastonata per come vivo, perché vado a scuola. Io lo guardo. Suda anche lui al limite del turbante, i capelli senza colore appiccicati, la barba rada, spelacchiata, il naso piccolo da femmina, le guance tonde, anche le mani da femmina ma grandi, enormi, per gesticolare con la mano e col fucile, il neo in mezzo alla fronte. Lui, il fucile, torna sempre contro il mio petto. Paf, dice e ride con i suoi compari, paf, poc, pum, farà così? Che rumore farà? Il colpo veloce e tra un attimo di te non c’è più niente. Venerdì sarai mia moglie, così ti salverai la vita e ti scorderai la scuola. Non fate scherzi, dice. Se tuo padre si tira indietro lo faccio fuori. Lo ucciderò davanti a tutto il villaggio, dopo la preghiera, perché non obbedisce. E poi toccherà a tua madre e agli altri.

Venerdì, riesco ancora a pensare, venerdì, oggi è solo martedì. C’è tempo. Poi, gli spari sulla collina e tutto il branco di lupi parte in quella direzione. La battaglia ricomincia. Risaliamo sul ‘secharkha‘. Le mie amiche mi abbracciano tutte, piangono, loro , io no, penso, sono fredda come una statua.

La sera racconto a mio padre, mia madre, mia sorella. I piccoli no. A scuola oggi non ero attenta, lo hanno capito tutti. Pensavo e pensavo. Una pistola, ci voleva una pistola, forse qualche vicino ne aveva una.

Dobbiamo ammazzarlo quando viene in casa.

Mio padre si alza all’improvviso. Butta all’aria il cuscino, l’ultimo rimasto. Non dire sciocchezze, mi grida. Vuoi farci ammazzare tutti? E poi noi non siamo assassini come loro. Ma adesso basta, basta così. Non possiamo aspettare.

No, hai ragione, Baba, non ne posso più. Basta con la nausea quando salgo sul taxi, basta con lo stomaco che trema, basta con la rabbia che brucia e deve restare dentro. Basta, hai ragione Baba.

Distribuisce i compiti, a ognuno il suo. Andiamo a Kabul, ha detto, e in fretta.

Il giorno dopo a scuola non ci sono andata. Mio padre ha trovato degli zaini, non so da dove sono saltati fuori. Verdi, militari. Forse li ha presi al mercato in cambio della verdura. Forse ce li hanno dati i vicini. Li abbiamo riempiti, per fortuna i soldi per i talebani mio padre li aveva ancora. Loro glieli avevano tirati in faccia e lui li aveva raccolti. Qualche vestito, coperte, scarpe di ricambio, avremmo camminato molto. L’importante sono i piccoli. Latte, pane.

Aspettiamo mezzanotte, per fortuna non c’è luna. Il sentiero è quello delle colline, che usiamo quando si scappa dalle battaglie. Non ci sono posti di blocco. I talebani stanno sulle strade. Il controllo è la strada, non quei sentieri da volpi. E le volpi ci avrebbero seguito volentieri. La mamma aveva ucciso le ultime due galline e se le portava in spalla, le teste le battevano sulla schiena. Abbiamo chiuso la casa, uno sguardo cieco, nella notte, come una carezza. Una brava casa in fondo. Nemmeno un saluto ai vicini, troppo rischioso.

Nove siamo troppi. Ci muoveremo a due a due, ha detto Baba. Mia madre parte per prima con Hasan in braccio, non deve piangere, mio padre conta il tempo. Deve arrivare fino al fiume e aspettarci lì. Nascondersi dietro gli alberi. Poi vado io con mia sorella Zarmina, di sette anni. E’ brava, coraggiosa. La maggiore con i piccoli e mio padre a chiudere la fila. Non possiamo usare il cellulare, troppo pericoloso. Loro ci potrebbero trovare. Fischiamo, come i gufi, quando arriviamo al fiume. Tutto bene, forza.

La strada la conosco, è quella solita ma al fiume non ci sono mai arrivata. Tengo stretta la mano di mia sorella. Il fiato sospeso, il cuore a mille. Il buio è quasi totale. La pila ce l’ha mamma. Dobbiamo stare attente a dove mettere i piedi e questo ci fa stare meglio, non guardiamo nel buio. Zarmina mi fa coraggio: sempre meglio del posto di blocco dei talebani, no?

Poi, ecco la voce dell’acqua e quella di mamma, mischiate.

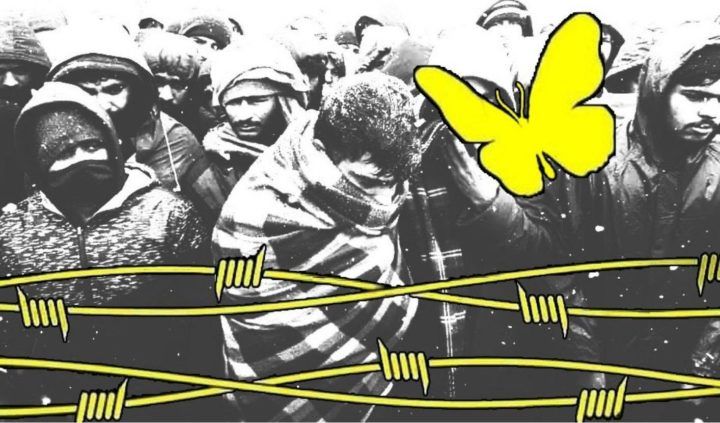

Abbiamo camminato molto quella notte, il buio come un immenso burka che ci rendeva ombre nell’ombra. Nessuno ci ha visto. Poi, all’alba abbiamo preso l’autobus.

Magnifico. Guardare tutto quel mondo di campi e montagne che correva accanto a noi nella luce rosa del mattino, i fiumi, che si allargano come specchi del cielo, le rocce che ci venivano incontro, mangiare l’ultimo bolani fatto dalla mamma per l’occasione, lasciarsi andare. Nuovo, nuovo nuovo, tutto era nuovo e pieno di speranza. Ci hanno fermato sì, lo fanno sempre sulle strade ma nessuno ci cercava, lui non c’era più , era laggiù, lontano, dietro i monti e avevano fretta. Le prime case di Kabul ci hanno fatto sorridere come bambini. Tutti bambini. Nella gioia, nel sollievo giocavamo con i piccoli, ridevamo perfino.

Poi, la vita qui a Kabul, non è stata un gioco, non ci ha fatto sorridere granché. Non c’erano promesse, non avevamo illusioni. Ma la scuola c’è. Continuo a essere la sola della famiglia che ci va. Mia sorella ha paura, ancora di più che al villaggio. E per le piccole ci vogliono soldi. Uno dei miei fratelli ha cominciato. Gli piace. ’Assistente oculista’ dice e ride.

Sì la scuola c’è. Sono arrivata alla settima classe e sono brava. Mi piace, è grande, piena di ragazze. Venti minuti a piedi, ho imparato la strada ormai. Qui puoi portare il chador ma lo chiudo bene sul viso, non si sa mai. Ci sono gli attentati, è vero, tanti in questi giorni. Non sai mai se ci capiterai dentro. Se quel fuoco, quel fumo ti porteranno via qualcosa di tuo. Se tornerai a casa. Anche qui c’è paura ma è diverso. La devo affrontare, non c’è altro da fare. Almeno non ce l’hanno con me, è la sorte, posso sperare che mi voglia bene. E nessuno mi impedisce di studiare.

Mi sento più leggera qui.

Siamo ai margini della città, vicino ai campi profughi ma abbiamo una casa vera. Brutta, non con il legno come al villaggio, tutta di fango ma è una casa. L’inverno è un nemico. La legna, il carbone, costano cari. Siamo tanti, dice mamma, dobbiamo stare vicini vicini così non avremo freddo. Mamma sta cercando di farla bella. Ci prova. I miei genitori sono analfabeti e non hanno più un mestiere per vivere.

Mio padre è diventato un ‘uomo con la carriola’, così li chiamano, un uomo in attesa. Che aspetta all’alba un lavoro per la giornata, uno qualsiasi. Uomini che si consumano seduti nelle piazze o dentro la carriola, con una cazzuola o una scopa in mano. Aspettano, si scavalcano per arrivare primi quando vedono il ‘caporale’. Spostano pietre, costruiscono un muro, lavano tappeti, puliscono uffici, raccattano perfino i morti di eroina. Qualsiasi cosa. A volte non c’è niente. Mamma ogni tanto riesce a fare le pulizie, a lavare i panni per la gente più ricca nel quartiere. Allora si mangia meglio, un po’ di più. Baba è sempre avvilito. Ma riesco a farlo sorridere, un po’. Non ci sono i torrenti, il verde smeraldo, i profumi della legna, del cibo fresco. Ma non ci sono nemmeno i talebani, o meglio ci sono ma non ce l’hanno con noi, almeno per ora. E non cercano me. Non vogliono mangiarsi la mia vita. Sono libera. Mio padre mi sorride spesso, si indica gli occhi, non ci vede più tanto bene, mi guarda con un’espressione buffa. I miei occhi, vuol dire, aspettano te per essere curati.

A Takhar il territorio è diviso in grandi latifondi di proprietà del più forte. Qui, al villaggio di Noshin, sono i talebani a farla da padroni. Si sono presi la terra. I contadini gli danno gran parte del loro raccolto e vivono con il resto. Se ce la fanno. Perché i talebani riscuotono le ‘tasse’, ovvero estorsioni. Impongono una sorta di ‘pizzo’.

Al nord il controllo talebano non è stabile. Nei distretti vicini, le città sono in mano al Governo e gli scontri con l’esercito sono frequenti.

‘Tempo fa il nord era in gran parte in mano ai signori della guerra, ai governatori nominati da Kabul. Adesso,-dice Rabia, la nostra traduttrice- tutta l’area è stata talebanizzata. La maggior parte dei distretti è sotto il controllo talebano. Armati e incoraggiati dall’Occidente per destabilizzare le province del nord e rendere insicuri i confini con la Russia. Talebani in funzione antirussa. Così dice la gente, la popolazione la pensa così.’

Noshin si è salvata. Suo padre ci è riuscito. Ma per molte ragazzine il pericolo è sempre lì. Da tanto tempo, come dice Noshin.

‘Sì, da tanto tempo, continua Rabia. I miei nonni erano a Kabul durante la guerra civile e ci hanno raccontato. Le bambine le sposavano piccole perché se i mujahiddin, quando entravano in casa, vedevano delle ragazze nubili, se le portavano via. Peggio che morire. Anche la fuga da quell’inferno era difficile. Mio zio ha sposato la figlia di 12 anni mentre scappavano da Takhar verso l’Iran, per evitare che la rapissero sulla strada. Aveva paura di perdere le sue figlie. Succedeva tutti i giorni. Bastava che avessero l’età, almeno 10 anni. Le adolescenti erano quelle che rischiavano di più. Le cercavano e se le portavano via per darle ai loro combattenti. Non succedeva solo qui da noi a Takhar, anche a Kabul. Tutte noi conosciamo la storia di Nahida. E’ diventata famosa. ‘

Ce la racconta.

La casa era alta, sette piani, abitavano al quarto. Aveva 13 anni, non era sposata ed era anche bella per sua sfortuna. Sfortuna ancora peggiore era Hazara. L’etnia più perseguitata.

Una notte, improvvisamente, arrivano i mujahiddin di un gruppo pashtun, nemico. Gridano, imprecano, sbattono le porte e salgono, salgono sempre più su. Così Nahida , presa dal panico, scappa, ma dove? Loro sono sulle scale, può solo salire, anche lei, fino al settimo piano, sul tetto, il posto più bello della casa. Ma sente i cani ringhiosi dietro di lei. L’hanno vista. Cerca un posto dove nascondersi ma non ce ne sono su quel terrazzo che offre il suo spazio aperto alle occupazioni quotidiane. Guarda giù, nella strada. Occupata da decine di mujahiddin, tutti armati. No, non può scappare da nessuna parte. O forse sì, nel vuoto scuro che ha di fronte. Un volo con il chador aperto come ali, silenzioso, come un uccello.

‘Purtroppo queste cose capitano anche adesso- continua Rabia – e non sono solo i talebani a comportarsi così. A Noshin sono toccati loro ma in altri villaggi, in altre province, sono altri uomini a tenere in mano la vita delle donne. Nelle province controllate dal Governo di Kabul è anche peggio.

Nessuno ne parla. Il Governo non vuole, per via dei media, della comunità internazionale, dei loro soldi. Non si sa, ma chi ci vive sa, eccome. I warlords, le milizie dei vari ‘commander’, la polizia, gli uomini dei Governatori delle province, tutti si comportano nello stesso modo verso le donne giovani. Specialmente a Takhar. Ogni giorno rapiscono, uccidono, violentano giovani donne. Il Governo non fa niente, sono uomini loro, non sono talebani. Nessuno punisce questi crimini. I mujahiddin la violenza ce l’hanno nel sangue. Hanno commesso migliaia di crimini di guerra, hanno fatto cose orribili negli anni 90, e , quelli che hanno ancora il potere, che controllano parte del territorio per il governo, continuano a farlo imperterriti e impuniti. Nessuno li ferma.’

Le chiamano ‘le spose dell’oppio’. Il meccanismo perverso che ha minacciato Noshin è frequente nelle zone rurali. Soprattutto dove si coltiva oppio. La polizia passa nelle case dei contadini, quando il raccolto è fatto e ce l’hanno in casa, in attesa di venderlo. Chiedono soldi che il contadino ancora non ha perché non ha ancora venduto. Così si prendono il raccolto. Tutto. Ripagare il padrone per l’oppio perso è impossibile. L’unica soluzione, come per Noshin, è pagare con le proprie figlie. Così le bambine dell’oppio spariscono per sempre dalle loro case.