Staffetta femminista italia-afghanistan raccoglie il testimone lanciato da lorena fornasir per un movimento condotto da donne che contribuisca ad aprire i confini europei e rivolge alle persone e alle organizzazioni che hanno partecipato alla rete un ponte di corpi un appello a partecipare.

Collettivo promotore di STAFFETTA FEMMINISTA ITALIA-AFGHANISTAN, un gruppo di attiviste, operatrici e volontarie che operano nella lotta alla violenza di genere; in aiuto alle migranti e ai migranti; nel campo dei diritti umani e del supporto allo sviluppo, anche in paesi in guerra; nel movimento femminista. Desideriamo operare in stretta connessione con le reti nazionali ed europee che richiedono un cambio delle politiche migratorie europee e abbiamo lavorato alla preparazione della piazza di Monza del 6 marzo per UN PONTE DI CORPI: esperienza molto generativa per la nostra idea.

Desideriamo riprendere alcune riflessioni che derivano dagli spunti offerti da Lorena e Gian Andrea, e dallo scambio fra tutte le persone che hanno partecipato alle riunioni preparatorie dell’iniziativa del 06/03/21. Le abbiamo condivise e rielaborate nel nostro collettivo di attiviste e le rilanciamo per farne ulteriormente memoria comune nella rete di UN PONTE DI CORPI:

- Innanzitutto, apprezziamo l’idea che il lavoro di cura, il prestare aiuto concreto per alleviare la fame e le ferite lungo le rotte, in Italia in quanto paese di transito, e nei paesi d’origine, non abbia un carattere umanitario, ma prioritariamente politico: l’attenzione alle ferite non è, e non deve mai essere, inferiore di quella che dobbiamo porre rispetto alle cause e alle responsabilità, e anche al nostro ruolo di singoli cittadini in tutto questo. Alcune realtà attive in Medioriente nello studio dei movimenti femministi locali, sottolineano da tempo la NGOization (ONGizzazione in italiano) dell’attivismo che prima era prioritariamente politico: in questo processo di mutazione, l’attenzione viene spostata sulla cura, che è quella che riceve finanziamenti dalle istituzioni umanitarie globali o da organizzazioni estere, e gradualmente lo spirito critico si spegne, mettendo a tacere la capacità di opporsi alle ingiustizie e di lavorare per il cambiamento. Questo è un processo di mutazione della natura dell’impegno civile su cui vigilare anche da noi, perché quello che manca oggi globalmente è una rappresentanza politica capace di incidere sulle scelte che influenzano i disastri che abbiamo sotto i nostri occhi.

- Seconda riflessione che consideriamo alla base di questa nostra esperienza del 6 marzo, è la consapevolezza che le cause delle diseguaglianze che sono alla base dei flussi migratori, risiedono innanzitutto nelle scelte politiche e negli interessi economici europei e delle nazioni potenti del mondo, compresa l’Italia. Vi parliamo dell’Afghanistan attraverso un veloce flash, perché è cruciale nella proposta che portiamo alla vostra attenzione (STAFFETTA FEMMINISTA arriverà – in questa sua prima edizione – proprio in questo paese dell’Asia centrale): da terreno di scontro del Great Game fra le grandi potenze fin dal 19° secolo, con ingente foraggiamento in armi e soldi agli attori locali e regionali dello scontro soprattutto a partire dagli anni ‘80, l’Afghanistan è diventato un narco-stato da cui proviene il 90% della produzione mondiale di oppio, e uno dei flussi più importanti di migranti forzati che percorrono la rotta balcanica per arrivare in Europa, fuggendo da 40 anni di guerra: i primi 10 con l’invasione sovietica (1979-1989), poi altri 10 di guerra civile fra signori della guerra e talebani (1990-2001 che è la fase dell’escalation della produzione di oppio); e infine altri 20 con un intervento diretto degli USA e dei suoi alleati, nei quali la produzione di oppio e eroina è aumentata a dismisura. Come mai tutta questa produzione di oppio? Da chi è controllata e tollerata? Sono interrogativi che richiedono un’analisi del ruolo degli USA e dei finanziatori regionali (Pakistan e Arabia Saudita) nel consolidamento della leadership fondamentalista in funzione strategica contro l’influenza russa e cinese e nonostante la caccia a Bin Laden nel cuore delle montagne afghane e i proclami USA di voler estirpare i campi d’oppio nel paese. La realtà è che l’oppio viaggia senza problemi attraverso le frontiere, le persone in fuga, invece, vengono bloccate più volte e in modo violento lungo il percorso. Le cause dell’esodo sono più importanti dell’esodo stesso e ci servono per capire tanti aspetti cruciali e per mettere in evidenza le responsabilità e le possibili soluzioni sullo scacchiere delle relazioni internazionali. Tutte questioni su cui come cittadinanza europea dobbiamo fare pressione cercando i canali per farle arrivare ai destinatari istituzionali che poi fanno le scelte che contano.

- Terza riflessione che consideriamo patrimonio comune del nostro 6 marzo, è l’idea del migrante come protagonista e non come vittima; cioè, protagonista di un suo peculiare progetto di vita che include la migrazione forzata o scelta. Non persona ridotta al ruolo esclusivo di vittima cui il sistema confinario vorrebbe costringerla a furia di violare e frustrare il suo vitale istinto di sopravvivenza. Questo sguardo è uno dei patrimoni più incisivi del nostro 6 marzo e diventa approccio alle persone poiché punta a creare alleanze fra chi offre aiuto e che ne usufruisce, e non ulteriore sudditanza. Le attiviste che operano in supporto alle donne che hanno subito violenza lo sanno bene, e dedicano un’attenzione particolare alla cosiddetta violenza secondaria, operata da chi svolge una professione o un ruolo di aiuto, e agisce da una posizione di potere che può annichilire l’autodeterminazione della persona che a quei servizi si rivolge. Anche le attiviste e le operatrici dell’accoglienza di migranti richiedenti asilo, sono state spesso coinvolte nello stesso meccanismo, ma raramente sono riuscite a convincere i gestori ad adottare uno sguardo diverso sulle persone accolte. Lo sguardo condiviso in UN PONTE DI CORPI rinforza invece positivamente un approccio alternativo già sperimentato altrove, contribuendo ad un cambiamento necessario.

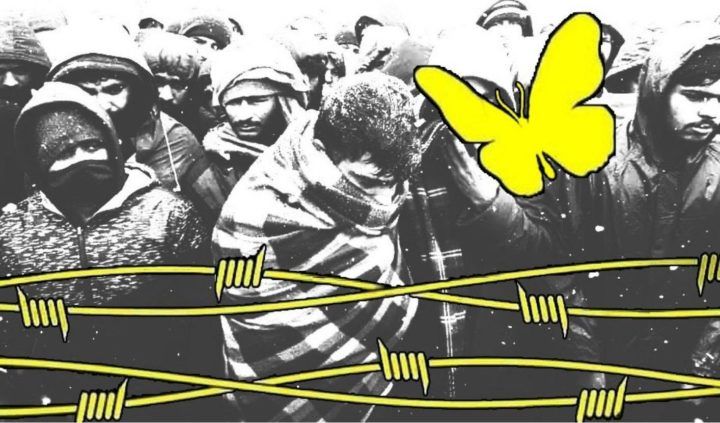

- Quarta riflessione che consideriamo patrimonio comune del nostro 6 marzo, è l’idea che in tutto questo, nel migrare e nell’accogliere, ci siano di mezzo i corpi. I corpi dei migranti, cacciati, inseguiti, colpiti, torturati, vietati e umiliati, offesi a volte fino alla morte. I nostri, privilegiati. Almeno finché non mettono in discussione il sistema che fa funzionare tutta questa grande macchina complessa e perversa: allora anche i nostri, di corpi, vengono fotografati, ascoltati, pedinati, perquisiti, indagati, stressati, ed eventualmente puniti. O finché non diventano improduttivi, come la pandemia ci sta svelando amaramente: allora non hanno diritto alla cura, o ad un vaccino, come chi ha la sfortuna di essere straniero, clandestino, o di vivere in una periferia qualsiasi del mondo capitalista (magari una residenza per anziani).

Il 6 marzo ha messo al centro della discussione, e deve continuare a mettere al centro, tutti questi corpi che normalmente vengono visti e percepiti così differenti (bianco, invece di nero; benestante, ben vestito e/o dotato di un documento di soggiorno, invece di povero, clandestino, straccione e affamato; giovane, produttivo e degno di ricevere un vaccino, invece che vecchio, ormai inutile e destinato a morire), e che invece noi abbiamo imparato a sentire così simili, uniti in un unico destino e desiderio di vivere in pace e giustizia.

Sotto i nostri occhi, l’Europa da terra dei diritti per tutti si trasforma gradualmente in terra della loro negazione: non solo per gli estranei, ma anche per i suoi cittadini non conformi agli obiettivi del capitalismo vorace. Diventa meno democratica e abitabile per gli stessi cittadini europei mentre costruisce muri, militarizza frontiere, ripristina quelle interne, cela alla stampa pratiche illegali e violente, autorizza le sue forze dell’ordine a mettere in atto prassi discriminatorie, autorizza le multinazionali del farmaco a imporre dictat inaccettabili perché il bene comune che dovrebbe essere il cemento ideale dell’Unione, è smarrito. Come donne, come attiviste, ci sentiamo di riportare all’attenzione delle persone e delle istituzioni italiane ed europee, proprio l’istanza del bene comune, rimettendo al centro dell’attenzione pubblica i corpi, le persone, la vita.

- Quinta riflessione patrimonio comune di tutte e tutti noi di UN PONTE DI CORPI. L’idea del ponte nasce da una donna e diventa appello alle donne, innanzitutto a loro, che possono cogliere in modo istintivo e immediato l’idea di un ponte che è legame ricostruito raccogliendo i frammenti dolorosi di vita, spezzati dalla violenza confinaria. Questo ponte collega una donna a tante altre donne, capaci di abbracciare un confine di terra, ma subito pronte ad includere anche quelli di mare. Da un capo del ponte, donne (madri e non) e da subito anche uomini, che hanno imparato a rispettare e ad amare il potere dirompente della volontà femminile; dall’altro capo del ponte, madri che lasciano partire i propri figli alla ricerca di un destino migliore.

C’è però una storia che il nostro PONTE DI CORPI non ha ancora potuto raccontare perché ha solo iniziato un cammino che sarebbe bello e importante portare avanti. Ve la proponiamo come STAFFETTA FEMMINISTA.

I corpi che attraversano le frontiere di mare e di terra, non sono solo quelli maschili. Le donne nelle migrazioni portano con sé una doppia violenza. Chi è impegnato nell’aiuto umanitario lungo le rotte, e chi opera nei centri antiviolenza europei si confronta con una violenza di genere resa ancora più feroce dalle condizioni in cui donne e persone vulnerabili sono costrette a viaggiare. Inoltre, le donne che si mettono in viaggio, sono migranti in fuga da guerre e condizioni di violenza come gli uomini, o persone che partono perché intrappolate in condizioni di tratta e schiavitù (condizione che spesso permane nel transito e a destinazione).

Mentre sviluppano nuove strategie di aiuto, attiviste, volontarie e operatrici sono sempre più consapevoli della dimensione transnazionale del patriarcato all’origine delle guerre e della violenza di genere: occorre combatterlo, allo stesso tempo qui, lungo il percorso, e nei paesi d’origine delle donne costrette a migrare.

L’idea del collettivo di attiviste nasce dall’invito di Lorena a costruire un movimento di donne per aprire tutti i confini, per un’Europa inclusiva e giusta, che non neghi il diritto al desiderio di vivere una vita degna laddove ogni persona desideri andare. L’idea del collettivo di STAFFETTA FEMMINISTA, raccoglie il testimone di Lorena e di tutti i partecipanti al PONTE DI CORPI e lo traduce in un percorso che partendo dall’Italia arrivi in Afghanistan, lungo la rotta balcanica, mettendo a fuoco un nuovo tema: l’Europa che nega il diritto al desiderio di vivere è un’Europa dove sessismo e patriarcato non sono mai stati sconfitti definitivamente. La STAFFETTA è quindi STAFFETTA FEMMINISTA perché nasce dall’urgenza di contribuire a rispondere alle sfide contemporanee poste all’autodeterminazione delle donne sia in Europa, che altrove.

L’attacco all’autodeterminazione femminile è spesso aggravato da connessioni internazionali che valicano senza problemi confini inutilmente chiusi alla libera circolazione di persone. Ne abbiamo una prova con la decisione della Turchia di recedere dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza di genere che legava 46 paesi grazie all’azione del Consiglio d’Europa: la decisione di recesso imposta dal Presidente Erdogan è un attacco con conseguenze ben più ampie di quelle, già gravi, che può avere in Turchia, poiché indebolisce in tutta Europa uno strumento giuridico fondamentale per la lotta contro la violenza di genere e l’omotransfobia. Questa determinazione del governo turco, motivata dall’intento si difendere l’istituzione della famiglia e bloccare una norma, che a suo dire, incoraggerebbe l’omosessualità, ha già un’eco in altri paesi a orientamento conservatore, e costituisce una nuova minaccia alla democrazia e ai diritti umani anche in Europa, legando fra loro fondamentalismi di ogni genere. Inoltre, rappresenta un’ulteriore pedina dello scacco con cui Erdogan riesce a tenere con le spalle al muro l’Unione, dopo l’accordo del 2016 che ha versato nelle casse della Turchia 6 miliardi di euro perché venisse fermato il flusso di profughi che provavano ad attraversare l’Egeo, esponendoci ad ulteriori ricatti, come accaduto nella primavera 2020, quando Erdogan ha annunciato l’apertura della frontiera con la Grecia, preteso più fondi, visti per i cittadini turchi che vogliono venire in Europa e l’estensione dell’accordo del 2016 che è stato poi prolungato di un anno.

La storia che il PONTE DI CORPI può ancora raccontare, si arricchisce di un capitolo che narra che le donne che sono rimaste all’altro capo del ponte non sono solo madri in trepidante attesa di notizie dal figlio partito per il big game, ma sono anche donne leader che, cresciute in mezzo alla guerra e al fondamentalismo, comandano eserciti (come in Kurdistan), organizzano la fuoriuscita delle altre donne dalla schiavitù, guidano forze politiche laiche e progressiste, andando villaggio per villaggio a sfidare i talebani (come in Afghanistan). Queste donne praticano la democrazia più avanzata che possiamo immaginare nei contesti meno favorevoli possibili. Testimoniano con noi che un altro mondo è possibile, e che la rivoluzione è necessaria ovunque. Queste donne sono nostre alleate contro ogni progetto di riduzione dell’autodeterminazione femminile e contro ogni fondamentalismo, e hanno bisogno del nostro supporto, perché stanno là dove bisogna stare.

STAFFETTA FEMMINISTA corre lungo la rotta balcanica per portare il proprio supporto alle organizzazioni laiche e progressiste delle donne afghane, suddividendo i 7000 km di percorso in 7 TAPPE, ognuna in carico ad un gruppo di 12 persone, per portare il loro aiuto a bambine, ragazze e adulte impegnate nel proprio percorso di riscatto dalla violenza sostenuto dalle organizzazioni femministe afghane, rinforzando un’alleanza che può contribuire a cambiare il corso degli eventi perché sostiene il carattere politico dell’azione delle nostre alleate afghane nelle loro organizzazioni di base, nei loro centri antiviolenza, nelle scuole per gli orfani di guerra e nelle classi clandestine nei villaggi, nelle aree ad alta concentrazione di sfollati interni e nei campi profughi.

STAFFETTA FEMMINISTA, appena le condizioni lo permetteranno, si realizzerà anche sul terreno, arrivando fino a Kabul per partecipare alle celebrazioni dell’8 marzo che ogni anno vengono organizzate dalle associazioni locali di attiviste.

Il progetto di STAFFETTA FEMMINISTA è possibile grazie all’esperienza di oltre vent’anni di lavoro del CISDA in Afghanistan. Il collettivo di STAFFETTA FEMMINISTA, che vede al suo interno anche l’apporto delle attiviste CISDA, si aggrega allo sforzo di UN PONTE DI CORPI, e invita una delegazione della rete a prendere parte all’iniziativa, magari costituendo un gruppo TAPPA del percorso da Monza a Kabul e partecipando, quando sarà possibile, alla delegazione che arriverà fino in Afghanistan e/o pensando a possibili iniziative comuni, da realizzare fin d’ora nella fase virtuale virtuale e nelle iniziative in presenza nelle scuole e nelle città coinvolte.

STAFFETTA FEMMINISTA nasce da un gruppo di donne, ma è aperta alla partecipazione di tutti.